JR東日本やJR西日本、そして関東の私鉄ではアプリをダウンロードして、スマホに定期券を載せて利用する人も多いと思います。

家にいて定期券を購入できるし、何よりも大混雑する駅窓口に並ばなくても良いのがいいですよね。

私は私鉄勤務だったので定期券は特定の駅にある定期券発売所のみで購入ができたわけですが、数駅に一カ所の割合でしか発売所がないため、特に4月の第1週はとんでもない混雑に見舞われます。

勤務していた会社全体で呼んでいなかったのかもしれませんが、私が配属されていた駅管区では4月の定期券発売所の大混雑のことを〝定期祭り〟とか略して〝祭り〟と呼んでいました。

お祭り騒ぎ状態にクソ忙しくなるからです。

今は昔の4月ほど定期券売り場は混雑しないのかと思っていましたが、Xには混雑ぶりの投稿も見受けられるので、意外と変わっていないのかな。

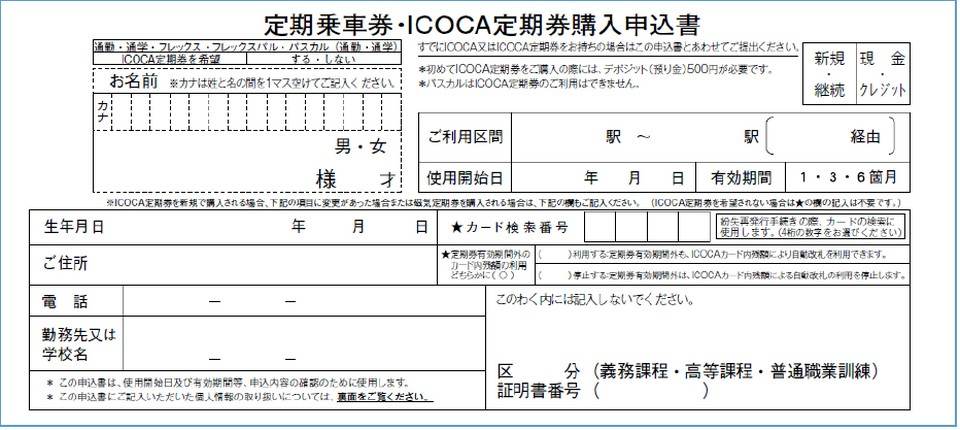

4月1日から数日間は通勤定期券を購入する人でごった返しますが、会社勤めの場合は定期券発売に関して特に注意点もなく、申込用紙に書かれたままを発売するだけなのでまだマシでした。

ただ困るのが塾へ通う子供用の定期券の購入のために、通学定期券の申込用紙に記入されて出される人が多いこと。

通学定期券は基本的に自宅最寄駅から〝学校〟最寄り駅までの〝通学〟に用いるために、特に割引率を大きくしている定期券で、〝学習塾〟など習い事は学校ではないので通学定期券は発売できません。

子供が使うから通学定期券だと考えてしまう人が多いのですが、正解は通勤定期券になります。

12歳以下の小学校へ通う児童に対しては、通勤定期券の半額となる小児用で発行するので、申込用紙も通勤定期券のモノを使用します。

通勤以外の人も利用できる定期券なのだから普通定期券にでも名前を変えろよ! なんてこともよく話をしていましたが、これに関してはどこの社局も変える気はまったくないようですね。

定期券を購入したことがない新社会人も当然いますので、窓口へやってきて

「○○駅から○○駅までの6か月の通勤定期券をください」

10数人に1人くらいの割合で申込用紙に書かずに口頭で購入しようとする方もいます。

空いている時ならば用紙に必要事項を書いてくださいと案内するのですが、〝定期祭り〟で何10人もの列に並んでようやく順番が回ってきて、申込用紙がないと購入できませんとむげに断るのもかわいそうだなと思うので、窓口に置いてある申込用紙を差し出して

駅名と氏名、そして電話番号だけを書いてもらって発行していました。

本当は住所も書いてもらわなければダメなのですが、住所が書かれていなくても特に不都合がなかったので、大混雑時に限ってこういう取り扱いをしていました。

落とした定期券を会社で預かっているときなどで連絡を取るときには、氏名と電話番号さえわかれば問題なかったですから。

〝定期祭り〟のピークは4月7日ごろの中学校や高校の入学式が終わった直後です。

大学生の場合は朝や日中にも分散して購入しするためか、定期券を発行する側からするとまだマシかなという感じでしたが、中学生や高校生の場合は入学式や始業式が終わってからに集中します。

さらに通勤定期券とは違って学生証や通学証明書と申込用紙に相違がないかのチェックも加わりますし、国鉄(JR)との連絡定期券の場合は中学生と高校生とでは料金も違うので、発売時に間違えないように「中学生」や「高校生」用の割引ボタンを操作しないといけません。

自社完結だったり連絡定期券でも私鉄の場合はこの割引ボタンは必要なく、また私がいた駅管区ではあまり通学定期券の国鉄連絡はあまり発行する機会がなかったので、忘れてしまいそうになるんですよね。

ボタンの押下を忘れれば高い金額(大学生用)で発売、つまりは誤発売になるので、当然ですが処分が待っています……。

私がいた会社では定期券発売所の駅係員は専属となっていて、一般の駅員はあまり担当することはありませんでした。

ただ困った定期係のおじさんがいて、〝定期祭り〟に該当する日だけ休暇を取って逃げるんですよ。

すると定期券発売所の見習に就いた駅員の中から補充するわけですが、ほとんどの駅員は定発(定期券発行機)に触れたことすらない。

それでいつもいつも私が〝定期祭り〟の日の欠員補充に使われていたのです。

ただ定期係は〝お局さま〟と言うか〝おばさま〟(自分の親より全員が年上)でほぼ占められた職場ですから私は妙にかわいがられて、居心地自体は悪くなかったかもしれません。

※あくまで私が勤務していた会社の話です。○○鉄道では……、なんてことを言われても私にはわかりませんので。