今でも多くの社局で実施されているとは思いますが、私が所属していた路線でも昔は監督者や保安職員が必ず始発列車や最終列車に添乗していました。

本線であろうが支線であろうが関係なく、必ず上り下りそれぞれの始発や最終に添乗者がいました。

最終列車のほうはどちらかと言えば車内のお客さんの対応(特に泥酔者)が主だった気がしますが、それでも最終電車が通過してから始める線路内での作業に際して、作業の責任者に対して最終電車が通過したことを知らせる書面を手渡していましたし(線路閉鎖)、最終添乗を行っている監督者から、

「○○踏切から300mほど先で停車」

と言った指示を受けることもありました。

乗務前に運転通告券で線路途中での停車を指示はされていましたが、忘れて通過しちゃったら作業に入れませんからね。

作業の責任者も線路内で懐中電灯を頭上で左右に振って運転士に知らせていたので、それを見れば停止することを思い出し通過してしまうことはありませんが。

ただ最終添乗は監督者や保安要員も気楽に横に乗っていることが多く、動免を持っている監督者や保安職員はハンドルを持たせてほしい(運転させてほしい)とお願いしてくることも多く、私が横に添乗するということも多かったです。

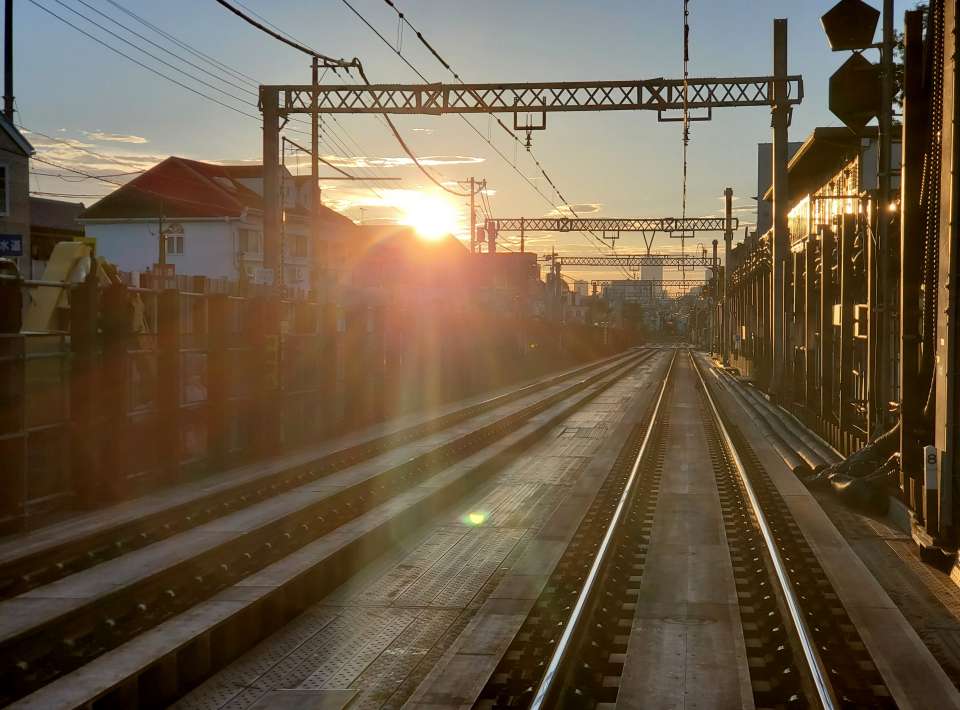

始発添乗は線路状態の確認のために添乗します。

それこそ軌道内に何か投げ込まれていないかとか(自転車とか側溝のフタとか)、線路沿いの樹木が傾いて列車と接触する危険性はないかなどの確認もありますし、駅の照明はきちんと点灯しているか、ホーム上で寝込んでいるような人はいないかなども当然見ますし、レールの異常、沿線の柵の破損、障害物検知装置の異常動作、信号機の現示状態、架線の異常など特に始発添乗では確認する箇所が多かったです。

前夜に強風が吹き荒れていたときなどは途中で停車して監督者を降ろし、線路内に飛んできて運行の支障となる物を撤去するという作業もよく行っていましたし、何よりも運転士一人で前方を見るよりも添乗者と二人で前方を見るほうが安全性は高まりますよね。

なので始発添乗の監督者がハンドルを握らせてくれなんて言ってくることは皆無だったし、割と真剣に前方注視を行っていたと思います。

※昔は酒が残ったままの監督者が足元フラフラの状態の人も多く、とてもではないけど運転できる状態ではないから添乗していた面もあったけど……。

最終添乗はともかく、始発添乗は今の時代だからこそ継続するほうが良いと思うのですが、配属されていた乗務区ではもうずいぶん前に廃止されて復活させる機運はまったくありません。

始発列車が線路上に置かれていたコンクリートブロックに衝突したとか、大きな岩が線路内に落ちていて衝突したといった事故も実際に起きています。

もちろん始発添乗があればコンクリートブロックや落石との衝突は回避できたとは言えません、コンクリートブロックの大きさだと発見してから非常ブレーキを入れても間に合わない可能性が高いですし、たとえ大きな岩だとしてもカーブの先に落ちていれば間に合わないかもしれません。

でも添乗者がいればほんの少しでも早く発見できていたかもとか、衝突後の処置が少しでもスムーズにいったかもなんて考えてしまいます。

とにかく始発電車って最終電車が通過してから数時間は経過してから運行しているので、その間に何が起こっているのかなんて現場へ行くまで分かりません。

だから始発電車には監督者などが添乗すれば前方注視による安全度を高められるし、何かあれば添乗者が対処することで始発電車の遅延を極力抑えられるし、報告や処置も運転士一人に任せるよりは良いと思うのですけどね。

極力人数を少なくして運営するのが当たり前のようになっているけど、省かないほうが良い仕事・職種もあると私は思いますが。

始発を担当している運転士が軌道内に自転車が放り込まれているのを発見し、非常ブレーキで停止させて安全な場所に撤去。

添乗者がいれば撤去などはすべて任せ、運転士は運転指令に報告だけしてすぐに運転再開できます。

※私が実際に経験しています。

とにかく始発列車は監督者などを添乗させて複数人で線路(レールだけではなく架線なども含む全体的に)の状態をチェックする、これって必要だと思いますけど、一度辞めたら復活させることはないのかな……。